Energie

Energie

Energiebedarf & Ressourcennutzung

https://dernachdenker.at/WasDieZukunftBringt/energie.htm#top

Die Überlegungen stammen aus dem Jahr 2022

Das Thema Energie wirft leider viele bisher unbeantwortet gebliebene Fragen auf.

Einige Fragen:

Einige Fragen:

In diesem Dokument sind weitere Fragen angeführt:

Einige Fragen:

Einige Fragen:

In diesem Dokument sind weitere Fragen angeführt:

Grundsätzliche Überlegungen

Es ist keine neue Erkenntnis, dass die Menschheit mit den Ressourcen der Erde nicht sorgsam genug umgeht.Nunmehr rückt vor allem der Mangel an Energie -speziell von Gas - in den Vordergrund. Es scheint das wirklich große aktuell zu lösende Problem zu sein. Die Lösbarkeit kann - wenn man die Interessensgegensätze betrachtet - durchaus als fraglich bezeichnet werden.

Ressourcenabhängigkeit

Industrieländer haben sich in eine Abhängigkeit von Rohstoff- und Energielieferanten manövriert.siehe auch:

Beispiele dafür sind sind Russland, Brasilien, arabische Länder usw. - zu einem Großteil Diktaturen.

Während Bolsonaro mit Handelsverträgen (Mercosur)

Bolsonaro: Fleisch gegen Autos:

Bolsonaro: Fleisch gegen Autos:

den Einfluss der wirtschaftlich erfolgreichen Demokratien zu knebeln versucht, geht Putin einen anderen Weg.

Putin erpresst die erfolgreicheren Industrieländer nicht nur über Energielieferungen, sondern versucht vor allem Spaltung der demokratischen Gesellschaften.

Putin verstehen:

Putin verstehen:

Ukraine

Meine Erdgas-Prognose Jänner 2022:

- Besetzung der Ukraine durch Russland.

- Sanktionen des Westens gegen Russland.

- Gegensanktionen durch Russland: Gaslieferungsstopp / Nordstream2 geht nicht in Betrieb.

- Hektische und vergebliche Bemühungen in allen EU-Ländern Erdgas zu ersetzen.

- Aufhebung der Sanktionen vor der Heizsaison.

- Finanzierungs- und Personalengpässe verhindern weiterhin Alternativen für Erdgas.

Man könnte vermuten, es sei der Kampf zwischen Diktatur und Demokratie. Ein Ringen zwischen Putin und anderen Autokraten einerseits und der „freien Welt“, also den Demokratien westlicher Prägung andererseits.

Der Pfad zwischen Demokratie und Diktatur ist tatsächlich schmal, im Wesentlichen wohl auch wegen der Egoisten unter uns, die einfach einen größeren Teil des Kuchens für sich beanspruchen wollen.

Mehr dazu:

Korrupte Regierungen tendieren dazu, ihre Macht zu sichern, indem sie die Rechtsstaatlichkeit aushöhlen und die Pressefreiheit einschränken.

Eine Strategie von Diktatoren mag sein, Demokratien zu dezimieren und eine Allianz von Diktaturen zu schmieden.

ENERGIE

Aus aktueller österreichischer Sicht ist vor allem die Abhängigkeit vom russischen Erdgas das größte Problem, das unbedingt gelöst werden muß.Die österreichische Bundesregierung hat sich Zeit gelassen, Maßnahmen zu ergreifen.

Gas-Embargo

Ein Gasembargo würde Österreich hart treffen und kann uns jederzeit überraschen. Die Varianten:- EU einigt sich auf ein Gasembargo (inzwischen unwahrscheinlich geworden).

- Russland beschließt einen Lieferstopp - das kann schnell und überraschend passieren.

- EU verhängt Finanz-Sanktionen auch gegen die Sperbank - daraus folgt, dass die Energielieferungen automatisch eingestellt werden.

Das heißt aber nicht, dass durch diese Zwänge eine Reduktion des CO2-Ausstosses erfolgt.

Im Gegenteil:

- Das russische Gas wird weiterhin genutzt, beispielsweise in China oder in Indien, allenfalls sogar einfach abgefackelt.

- Europa wird teures Frackinggas (beschönigend: „Flüssiggas“) kaufen, dessen Förderung früher unwirtschaftlich gewesen ist.

- Um die Abschaltung der Gaskraftwerke zu kompensieren, wird mehr Strom importiert, wobei nicht auf die Ökologie geachtet werden wird (Atomkraft!).

- Auch droht die Betriebsdauerverlängerung oder Errichtung neuer Kohlekraftwerke, sowie die Umrüstung von Gaskraftwerken auf Öl...

- Im Krieg werden Unmengen von Energie vergeudet. Betrieb von Panzern und Flugzeugen, Zerstörung von Treibstofflagern.....

- Nach Kriegsende wird ein riesiges Neubauvolumen in der Ukraine die Nachfrage nach Energie anheizen. Allein für die Betonerzeugung wird sehr viel Gas benötigt.

Ausstieg aus Gas

Vertragsgestaltung der OMV

Es ist erst spät der Öffentlichkeit bekannt geworden, dass die langfristigen Gas-Lieferverträge ohne Ausstiegsmöglichkeit abgeschlossen worden sind.Dadurch erklärt sich auch die relative Gelassenheit der Bundesregierung.

Ein Gasembargo hätte nämlich überhaupt keinen Sinn, weil wir in jedem Fall zahlen müssen. Und es geht ja bei den Sanktionen darum, Russlands finanzielle Ressourcen zu schmälern.

Wenn Russland weiterhin Gas liefert, macht es durchaus Sinn, russisches Gas weiterhin einzusetzen. Das ist allemal günstiger (obwohl man beim Preis offensichtlich total abhängig vom Vertragspartner ist), als jede andere Lösung.

Die schlechten Varianten

- Frackinggas aus Übersee

- Frackinggas aus dem Weinviertel

- Umrüstung Gaskraftwerke auf Kohle

- Umrüstung Gaskraftwerke auf Erdöl

Da die Verträge nur Insidern bekannt sind (z.B. Mindestabnahmemengen) ist es schwer, weitere Überlegungen anzustellen. Damit wären wir wieder beim

Masterplan Energie

Masterplan Energie

Entwicklung und Umsetzung eines Masterplans durch Einsatz eines unabhängigen Generalmanagers der

- umfassende Kenntnis des Energiemarktes besitzt,

- die relevanten Technologien und den Stand der Technik kennt,

- in Politik und Wissenschaft ausgezeichnet vernetzt ist

- und dem so viel Vertrauen entgegen gebracht wird, dass ein Durchgriffsrecht auf Verwaltungsebene des Bundes sowie auf die ÖBAG zugestanden wird.

- Die Persönlichkeit soll auch finanziell unabhängig sein und fern von jedem Lobbyismus.

- Die Bundesregierung darf sich nur auf die Vorgabe roter Linien beschränken und soll die Umsetzung der Pläne des Generalmanagers auch in der Gesetzgebung berücksichtigen.

Auch die Überlegungen in diesem Papier sind rudimentär.

Empfehlungen, welche Maßnahmen in Betracht gezogen werden sollen

Alle Arten von Energiesparmaßnahmen

wären jedenfalls sofort umzusetzen - auch Aufrufe zum Energiesparen.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Restenergie verbleibt, kann sie jedenfalls verkauft werden.

Strom sparen

Strom sparen  Gas sparen

Gas sparen  Einsparungen Verkehr

Einsparungen Verkehr

Gewerbe und Industrie

Es braucht detaillierte Pläne, wo welche Art von Energie unbedingt

geliefert werden muss und welche Substituierungsmethoden möglich sind.

Insbesondere bei Gas ist eine Substituierbarkeit oft gar nicht gegeben. Der Druck der Industrie auf Belieferung ist in der Realität stärker - Umweltüberlegungen werden zurückgestellt (siehe Reaktivierung von Kohle als Energielieferant).

Der Behauptung der Politik, dass die Versorgung von Haushalten Vorrang habe, kann schwer geglaubt werden.

Substituierung Gas in Industrie und Gewerbe

Substituierung Gas in Industrie und Gewerbe

Schließung von Gaskraftwerken

Die Schließung von Gaskraftwerken oder deren Umbau auf andere Energieträger wird notwendig.

Absurde Strompreisenkung

Absurde Strompreisenkung

Verstromung von Gas

Gas zur Erzeugung von Strom zu benutzen, ist nur angezeigt, wenn Strom aus erneuerbaren Energiequellen nicht in ausreichender Menge produziert werden kann. Das ist beispielsweise im Winter der Fall, wenn Photovoltaik zu wenig Energie liefert und auch in Zeiten des Spitzenverbrauchs z.B. am Tagesrand, wenn alle Haushalte gleichzeitig kochen, Fernseher einschalten oder Elektroauto laden.Es gibt allerdings eine Methode der CO2-neutralen Nutzung von Gas, nämlich die gleichzeitige Abscheidung von Kohlendioxid:

Um diese Methode zur Marktreife zu entwickeln, benötigt es noch Forschungsförderung.

Haushalt

In den Haushalten ist vor allem die Heizung eine Herausforderung.

Es ist zu unterscheiden zwischen Neubauten, Einfamilienhäusern und Altbauten.

Bei Altbauten verhindert die Eigentümerstruktur meist eine sinnvolle Lösung.

Umweltfreundliche Heizungen

Haushalt: Eine extrem hohe Besteuerung der Neuanschaffung von Ölkesseln und Gasthermen ist jedenfalls angezeigt. Damit soll die Zahl der Verbraucher dieser wenig umweltfreundlichen Energien zumindest konstant gehalten werden.Speziell in den Gründerzeitvierteln steht für Heizung und Warmwasserversorgung oft Erdgas im Vordergrund. Es sind daher Alternativen auch für diese Verbraucher zu fördern.

Alternativen für Gründerzeitviertel

Lässt man wenig umweltfreundliche und im städtischen Bereich nicht nutzbare Varianten beiseite, verbleiben:-

Fernwärme

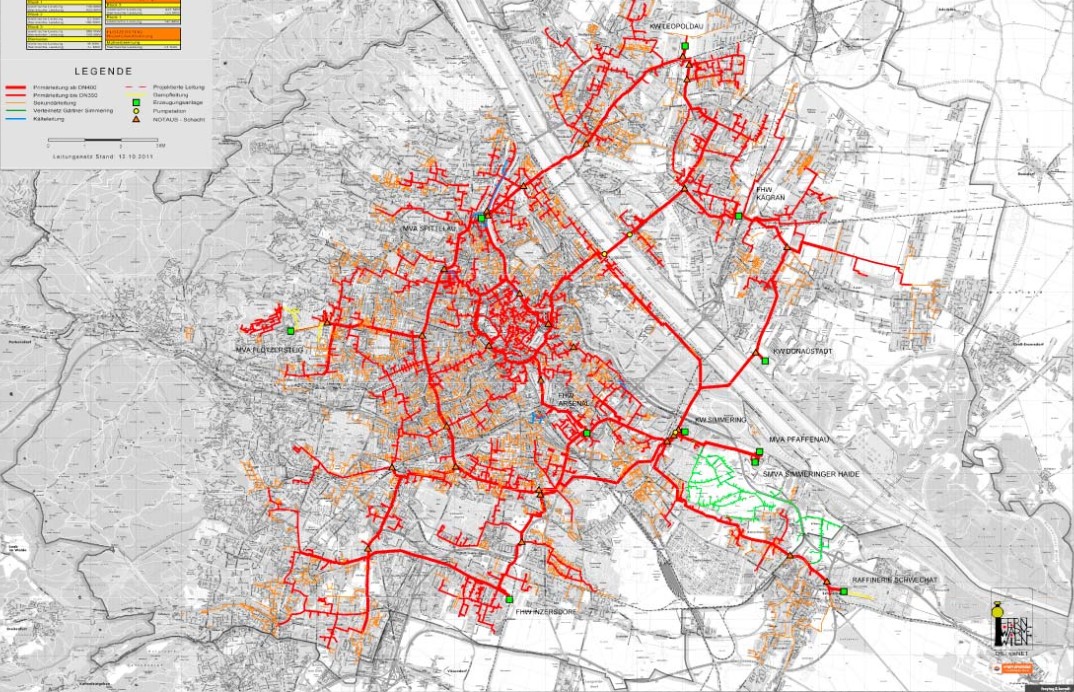

Das Leitungsnetz Fernwärme-Wien ist speziell im dichtverbauten Gebiet - gerade dort, wo die meisten Gasthermen im Einsatz sind - unzureichend.

Fernwärme ist aber erst dann eine ökologische Alternative, wenn die Energie nicht aus Gas (wie dzt. in Wien zu 2/3) stammt.Eine (allerdings kostenintensive) Möglichkeit besteht in einer CO2 Abscheidung im Gaskraftwerk, das Fernwärme produziert. Idealerweise sollte das CO2 nicht einfach gespeichert, sondern für die Produktion eines nützlichen Gutes verwendet werden.

Fernwärme ist aber erst dann eine ökologische Alternative, wenn die Energie nicht aus Gas (wie dzt. in Wien zu 2/3) stammt.Eine (allerdings kostenintensive) Möglichkeit besteht in einer CO2 Abscheidung im Gaskraftwerk, das Fernwärme produziert. Idealerweise sollte das CO2 nicht einfach gespeichert, sondern für die Produktion eines nützlichen Gutes verwendet werden. -

Eisheizung

Eine revolutionäre Methode funktioniert durch Nutzung von Kristallisationsenergie. Zentrales Element ist ein in der Erde vergrabener Wasserspeicher (Eisspeicher), zusätzlich braucht es eine Solaranlage, eine Wärmepumpe und eine Steuereinheit.

Im Sommer kann die Eisheizung invers - also als Klimaanlage - eingesetzt werden.

Die Eisheizung ist in der Anschaffung derzeit noch teuer und wird nicht gefördert (allenfalls Teile davon fallen unter geltende Förderrichtlinien).

Noch gibt es nur wenige installierte Eisheizungen, die als Referenz herangezogen werden können. -

Geothermie

Realistisch sind Geothermielösungen nur im Einfamilienhaus. In einem Mietobjekt verbleiben die Investitionskosten beim Vermieter, ohne dass - bei derzeitiger Rechtslage - eine Abrechnung beispielsweise über Betriebskosten überhaupt möglich ist. Zudem sagt sich der Mieter „Wenn meine Therme kaputt geht, muss ohnehin der Vermieter für Ersatz sorgen“.

Somit ist die Gaslösung vorerst einzementiert.

- Photovoltaik

kann für Heizzwecke nur eingesetzt werden, wenn ausreichende Speichermöglichkeiten bestehen oder wenn der Strom lediglich als Unterstützung (Betrieb der Pumpen) für eine geothermische Energiegewinnung dient. - Wärmedämmung

Aussetzung der Indexmietenerhöhung

Im Jahr 2021 wurde wegen der Pandemie die Indexanpassung der Mieten ausgesetzt. Im Jahr 2022 erfolgte jedoch eine vollständige Anpassung der Mieten lt. MRG an den VPI und zwar ausgehend vom davor gültigen Wert.Das bedeutet, die Aussetzung der Indexanpassung war überhaupt nur ein Jahr lang wirksam! Hauseigentümer können nun genausoviel (erhöhte) Miete verlangen, wie ohne Aussetzung angefallen wäre.

Indexanpassung für energiepolitische Ziele nutzen

Wohnungsmieter haben nicht die Möglichkeit z.B. eine Gastherme gegen eine andere ökologisch sinnvolle Energieform zu tauschen. Hauseigentümer haben keinen Mehrertrag durch Finanzierung eines Thermentauschs/Ölkesseltauschs.Die Idee:

Mietzinse nach dem MRG werden

(vorerst für 3 Jahre) eingefroren, wenn

das Gebäude mit fossilen Brennstoffen (Öl, Gas...) beheizt wird bzw.

nicht nach dem Stand der Technik wärmegedämmt ist.

Der Hauseigentümer kann die Miete erst erhöhen, wenn

mit erneuerbaren Energien beheizt oder (speziell in Altbauten)

Wärmedämmung nachgerüstet wird.

Die Erhöhung soll dann aber nur um einen fixen Betrag (z.B. 2% jährlich) möglich sein.

Anmerkung: In Altbauten wird ein Stufenplan erforderlich sein,

wobei vorrangig die Wärmedämmung zum Tragen kommt, erst nach

Sanierung der FW-Versorgung (Reduktion Gasverstromung!)

wird die Umstellung von Gas auf Fernwärme zum Ziel.

Die Wirksamkeit dieser Maßnahme muss allerdings durch öffentliche Förderungen ergänzt werden, um energiepolitisch wirksam zu sein. Andernfalls bleibt lediglich (was auch nicht zu verachten ist) eine dauerhafte Reduktion der gedeckelten Mieten. Über 3 Jahre würde sich die Miete um 20-30% verringern. Dies hat auch Auswirkung auf die Inflation.

Die Förderung müsste natürlich auch für alle anderen - nicht dem MRG unterliegenden - Wohnbauten, gewährt werden.

Sinnvoll wäre die Integrierung dieser Maßnahmen in ein energiepolitisches Gesamtpaket mit allen Gebäudeformen - welcher Nutzung auch immer - unter Beachtung der Zielvorgaben der EU.

Unerlässlich ist die Aussetzung der Indexanpassung vor allem aus einem Grund:

Wenn Mieter hohe Mieten und gleichzeitig hohe Energiepreise zu stemmen haben, wird

das Wohnen in Gründerzeitbauten unattraktiv.

Wohnungen werden unvermietet bleiben.

Was leerstehende Wohnungen bedeuten, ist leicht nachvollziehbar:

Die Objekte werden lukrativen Neubauten weichen müssen.

Hauptproblem: Ersatz von Gasthermen in Gründerzeitvierteln

(Der Fokus auf Neubauten als Zielobjekte ist zu wenig ambitioniert)

Fernwärme in Gründerzeitvierteln als Alternative ist vorerst obsolet

- Sicherstellung Versorgung mit Fernwärme auch nach Wegfall der FW-Produktion aus Gas

- Ausbaupläne Fernwärmenetz (wirklich große Bereiche sind derzeit unversorgt)

- Finanzierung Fernwärmenetz auch für Altbauten (derzeit Finanzierung nur durch Kostenbeteiligung der Bauträger von Neubauten)

- Finanzierung Fernwärmeanschluss bis in die Wohnung (Dilemma: Interessenskonflikt zwischen Hausbesitzer und Wohnungsmieter - siehe oben)

Nur wenn die Stromerzeugung gewaltige technologische Fortschritte macht, sowohl was die Menge, als auch den Preis anlangt und wenn zusätzlich die Stromspeicherung einen Innovationsschub durchmacht.

Ist Geothermie eine Alternative?

- Fokus auf Fernwärme z.B. mit Nutzung des Aderklaaer Konglomerats (nur langfristig durchführbar - siehe oben)

- Fokus Einzelprojekte: Gründung eines Unternehmens, das als Generalunternehmer Einzelprojekte einschließlich aller Behördenwege durchführen kann und gegenüber dem Mieter als vom Hauseigentümer unabhängige juristische Person agieren kann.

Ist Carbon capturing eine Alternative?

Carbon capturing muss allerdings einen wirtschaftlichen Erfolg erzielen, z.B. Produktion eines nutzbaren synthetischen Stoffes. CO2 in der Erde zu vergraben ist unzureichend

Zwischenlösung:

Einbeziehung von Wärmedämmungsinvestitionen in die Aussetzung der Indexmietenanpassung

Sparapelle:

Spartipps wie „Deckel auf den Kochtopf“ sind nützlich, erfordern aber keine Aktivität der Politik. Wesentlich und auf Dauer wirksam ist die Förderung von Wärmedämmung durch steuerliche Maßnahmen, maßgeschneidert für Hausbesitzer in Gründerzeitvierteln.

Zusätzliche Tipps (wenn erneuerbare Energien für die Stromerzeugung genutzt werden), können etwa sein, den Gasverbrauch speziell in den Spitzenzeiten zu reduzieren. Damit würde die Notwendigkeit der Verstromung von Gas reduziert und Gas für sinnvollere Verwendung zur Verfügung stehen.

Z.B. Kochen vor 18 Uhr und wenn möglich am Elektroherd. Auch eine „Gaspreisbremse“, wie immer sie auch ausgestaltet sein mag, sollte Gasverbrauch in Spitzenzeiten ausschließen.

Energie im (mehrgeschossigen) Wohnbau:

Versuch einer Lösung der Interessenskonflikte

Finanzierung von Energieeinsparungen und Umstieg auf erneuerbare Energien in einer Hand.

- Interessenskonflikte bestehen zwischen Mieter und Vermieter

- Interessenskonflikte bestehen auch zwischen unterschiedlichen Eigentümern im gleichen Objekt

Die heute geltenden Förderungsmaßnahmen sind auf Einzelobjekte ausgerichtet, sodass mehrgeschossige Objekte von vornherein schwer benachteiligt sind.

Für mehrgeschossige Objekte kommt als Förderungsempfänger nur eine gemeinnützige Organisation z.B. eine gemeinnützige, dh. nicht auf Gewinn ausgerichtete Wohnbaugesellschaft, infrage.

Notwenig wäre Mietwohnungen und Eigentumswohnungen in Privatbesitz in die Förderungen einzubeziehen. Ebenso gewerblich genutzte Objektteile. Damit Hausbesitzer und Mehrfacheigentümer von Wohnungen ihr wirtschaftliches Übergewicht nicht zum eigenen Vorteil nutzen können, sollen als Förderungsempfänger vorrangig „Energiegemeinschaften“ möglich sein.

Auch diese Rechtspersonen müssen einen gemeinnützigen Status erwerben können (was im Detail noch auszuformulieren ist - Statuten/Satzung). Grundgedanke dazu: Für ein Objekt oder eine Objektgruppe formiert sich ein gemeinnütziger Fonds/Verein unter der Schirmherrschaft einer dem Mieterwohl verpflichteten Organisation (z.B. Mietervereinigung o.ä.).

Als „Energiegemeinschaft ObjektXY“ kann nicht gleichzeitig eine Hausverwaltung tätig sein, da dieser die Eigenschaft der Gemeinnützigkeit (Erfüllung gemeinnütziger oder mildtätiger Aufgaben) fehlt. In der Satzung ist auch festgelegt, wie Entscheidungen (Zustimmungserfordernisse) getroffen werden. Der Fonds kann Professionisten direkt oder über einen Generalunternehmer beauftragen.

Die „Energiegemeinschaft ObjektXY“ kann (nach Novellierung des EWG) Bundes- und Landesförderungen, sowie Zuschüsse von Gemeinden erhalten. Betriebe (z.B. ein Landesenergieversorger) können der Energiegemeinschaft auch eine Spende zukommen lassen und diesen Betrag von der Steuer absetzen.

Kernpunkt des EWG2 soll eine Kreditbürgschaft des Bundes sein, damit die anfallenden Kosten dem aktuellen Mieter/Eigentümer in Raten vorgeschrieben werden können. Dies ist im Hinblick auf zukünftige Mieterwechsel unumgänglich.

Turbo für erneuerbare Energie

Photovoltaik könnte in Österreich einen Turbo erhalten:

Vernünftige Einspeisungstarife könnten die Errichtung von privaten Solaranlagen ebenfalls beschleunigen. Ebenso: schneller Ausbau von Stromleitungen zur Einspeisung privat erzeugter Solarenergie ins öffentliche Netz. Weiters: Finanzierung und Betrieb von Windrädern in östlichen Nachbarländern (Kosten-/Nutzenteilung).

Erweiterung der Energiegewinnung auf andere Länder / Kontinente

In Italien, Spanien und Portugal gibt es 1000e Flachdächer, die nach Ausstattung mit Solarpaneelen schreien. Das wäre eine Aufgabe für die EU.Der Preis der Energiegewinnung ist u.a. von lokalen Gegebenheiten abhängig. Beispielsweise können PV-Anlagen in Äquatornähe weitaus effizienter betrieben werden. Als Aufstellungsort für Paneele eignen sich ungenutzte Flächen (Wüsten). Der Technologietransfer könnte als „Entwicklungszusammenarbeit“ gesehen werden.

E-Fuels aus Äquatornähe

E-Fuels aus Äquatornähe

Die einfache Lösung:

OPEC-Länder haben meist die Möglichkeit, mit billigem Solarstrom

Wasserstoff bzw. E-Fuels zu erzeugen.

Der Deal zwischen Industrieländern und OPEC-Ländern könnte sein:

Beendigung der Gas- und Ölgewinnung.

Im Gegenzug: Kaufgarantie Wasserstoff/E-Fuels durch Industriestaaten.

Zusätzlich können Schiffe im Bereich des Suezkanals mit Wasserstoff betankt werden.

Flugzeuge können bei Zwischenlandung E-Fuels tanken.

Beendigung der Gas- und Ölgewinnung.

Im Gegenzug: Kaufgarantie Wasserstoff/E-Fuels durch Industriestaaten.

Zusätzlich können Schiffe im Bereich des Suezkanals mit Wasserstoff betankt werden.

Flugzeuge können bei Zwischenlandung E-Fuels tanken.

Das Gute liegt so nah: Heimische Unternehmen könnten in den östlichen Nachbarländern

(Ebenen in Ungarn und Slowakei) in Windräder investieren und den Strom vorwiegend

für die österreichische Ostregion produzieren. Damit einhergehend spart man sich die

Verstärkung der 380KV Leitungen, die Strom aus Wasserkraft vom Westen nach Osten transportieren.

Es kann durchaus Sinn machen, manche (energieintensive) Produktionen in Länder

mit günstigeren Voraussetzungen zu verlagern.

Management und Forschung sollten in Österreich verbleiben.

Auslagerungen:

Auslagerungen:

Alternative Energiegewinnungsmethoden wären vorrangig zu fördern.

Die private Stromerzeugung mittels Solarpaneelen wird gehemmt durch zu niedrige Einspeisungspreise. Den Energieversorgern wären Mindestpreise vorzuchreiben.

Zudem wäre eine Effizienzverbesserung von PV-Anlagen durch Forschungsförderung notwendig.

Ein gänzlich neuer Ansatz für Forschung & Entwicklung: Neues Material für PV-Anlagen Es soll so widerstandsfähig sein, dass es für den Strassenbelag verwendet werden kann. Damit könnten Unmengen an Elektrizität erzeugt und die Rückstrahlung von Beton/Asphalt in die Atmosphäre gebremst werden.

Neue Wege der Energiegewinnung sollen auf ihre Praxistauglichkeit geprüft werden: Z.B.Piezoelektrische Bewegungsenergie

Ein neuer Schwerpunkt wird vor allem die Energiegewinnung aus den Ozeanen sein.

Relativ rasch realisierbar ist der Bau von vielen kleinen Biogasanlagen, deren Produktion in das Erdgasnetz eingespeist wird. Auch die Errichtung von Biogasanlagen direkt beim Großverbraucher ist denkbar und lässt sich unbürokratischer realisieren.

Biomasse in Österreich:

Weitere technische Lösungen für die Nutzung von Biogas:

Kombination von Biogasanlagen und Power-to-Gas-Technologie:

CO2 in Treibstoffe und in andere in nützliche Produkte verwandeln:

Schon jetzt muss an H3 (Kernfusion) geforscht werden. Dies ist eine langfristig wirksame Investition. Den großen Durchbruch wird die Kernfusion erst dann erleben, wenn Wasserstoff aus dem Bereich Saturn gewonnen werden kann. Das wird allerdings eine Zeit dauern - das Wissen muss aber schon jetzt erworben werden.

Ökologie & Ökonomie

Schon der Club of Rome hat sich 1972 mit der Studie „Die Grenzen des Wachstums“

Auslagern einzelner Produktionszweige

Es kann durchaus Sinn machen, manche (energieintensive) Produktionen in Länder

mit günstigeren Voraussetzungen zu verlagern.

Management und Forschung sollten in Österreich verbleiben.

Auslagerungen:

Auslagerungen:

SPEZIAL: Forschung & Entwicklung

Das Dilemma ist, dass alle Forschungsaktivitäten ihre Zeit brauchen.

(Idee, Theorie, Analyse, Test, Prototyp, Finanzierung, Marktreife...)

Schwerpunkt Stromspeicherung

Je intensiver Energie genutzt wird, desto eher entstehen Schwankungen. Es ist daher unbedingt notwendig, mittels Stromspeicherung einem Blackout vorzubeugen. Gas ist als Medium zum Ausgleich von Spitzenbedarf nicht mehr zeitgemäß.Stromspeicherung

Exkurs Stromspeicherung

Wenn es gelingt, die Stromproduktion massiv auszuweiten (z.B. durch eine Ausgleichsabgabe auf Versiegelungen)

kann es wertvoll sein, größere Stromspeicher im Osten Österreichs zu errichten. Das würde zu einer Entlastung der 380KV Leitungen führen und auch den Einsatz von elektrischer Energie für Heizzwecke (Ersatz für Gasheizungen und Fernwärmeheizungen in Gründerzeitvierteln) ermöglichen.

Varianten (nicht taxativ): Problem ist derZeitpunkt der Produktionsreife!

Wenn es gelingt, die Stromproduktion massiv auszuweiten (z.B. durch eine Ausgleichsabgabe auf Versiegelungen)

kann es wertvoll sein, größere Stromspeicher im Osten Österreichs zu errichten. Das würde zu einer Entlastung der 380KV Leitungen führen und auch den Einsatz von elektrischer Energie für Heizzwecke (Ersatz für Gasheizungen und Fernwärmeheizungen in Gründerzeitvierteln) ermöglichen.

Varianten (nicht taxativ): Problem ist derZeitpunkt der Produktionsreife!

- Thermalakkus mit Natriummetall: Hohe Betriebstemperatur muss gehalten werden, preiswert: Pluspolseite mit Natrium, Festelektrolyt relativ teuer

- Natrium-Ionen-Akkus mit wässrigen oder organischen Elektrolyten: Dieser Batterietyp hat zwar eine relativ geringe Energiedichte, kann aber bei normaler Umgebungstemperatur ohne Gefahr für die Umwelt genutzt werden. Er kann bis zu einer Entladeschlussspannung von 0 V entladen werden ohne Schaden zu nehmen. Wegen geringer Energiedichte: eher für ortsfeste Anlagen geeignet. Verschiedene Variationen mitten in der Forschung. Entwicklungsrichtung noch unklar.

- Silizium-Akkus besitzen zehnfache Ladekapazität heutiger Lithium-Ionen-Akkus.

Exkurs handliche Speichermedien:

Vom Autotelefon zum Handy: Es war seinerzeit nicht vorstellbar, dass sich die Größe von Mobiltelefonen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums extrem reduziert.

Vom Li-Ion-Akku zur Microbatterie: Ob eine ähnliche Entwicklung auch bei Akkumulatoren möglich ist, wird die Zukunft zeigen.

Eine Zukunftsvision ist die Entwicklung kleiner, extrem leistungsfähiger Speichermedien, etwa in der Größe einer Aktentasche.

Vom Autotelefon zum Handy: Es war seinerzeit nicht vorstellbar, dass sich die Größe von Mobiltelefonen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums extrem reduziert.

Vom Li-Ion-Akku zur Microbatterie: Ob eine ähnliche Entwicklung auch bei Akkumulatoren möglich ist, wird die Zukunft zeigen.

Eine Zukunftsvision ist die Entwicklung kleiner, extrem leistungsfähiger Speichermedien, etwa in der Größe einer Aktentasche.

- Aufladung erfolgt in der Regel im Haushalt

- Alternativ: Tankstellen halten aufgeladene Akkus bereit

- Alternativ: Dienstleister liefern bereits aufgeladene Akkus

- Einsatz als (zusätzliche) Autobatterie im Elektroauto

- Einsatz im Haushalt um den Spitzenverbrauch (z.B. abends) abzufedern.

-

Einsatz als Unterstützung von PV-Anlagen auch für Heizzwecke

- um Kosten bei zeitlich gestaffelten Stromtarifen zu sparen

- wenn die PV-Anlage zu geringe Leistung bringt

- um von einer fossilen Energiequelle (z.B. Gastherme) zu elekrischer Heizung zu wechseln

Umweltfreundliche Energiegewinnung

Es sollte eine weltweit anerkannte Liste der umweltfreundlichen Energien erstellt werden. Atomkraft gehört - auch wenn die EU-Kommission anderer Meinung ist - nicht dazu.Alternative Energiegewinnungsmethoden wären vorrangig zu fördern.

Die private Stromerzeugung mittels Solarpaneelen wird gehemmt durch zu niedrige Einspeisungspreise. Den Energieversorgern wären Mindestpreise vorzuchreiben.

Zudem wäre eine Effizienzverbesserung von PV-Anlagen durch Forschungsförderung notwendig.

Ein gänzlich neuer Ansatz für Forschung & Entwicklung: Neues Material für PV-Anlagen Es soll so widerstandsfähig sein, dass es für den Strassenbelag verwendet werden kann. Damit könnten Unmengen an Elektrizität erzeugt und die Rückstrahlung von Beton/Asphalt in die Atmosphäre gebremst werden.

Neue Wege der Energiegewinnung sollen auf ihre Praxistauglichkeit geprüft werden: Z.B.Piezoelektrische Bewegungsenergie

Ein neuer Schwerpunkt wird vor allem die Energiegewinnung aus den Ozeanen sein.

Relativ rasch realisierbar ist der Bau von vielen kleinen Biogasanlagen, deren Produktion in das Erdgasnetz eingespeist wird. Auch die Errichtung von Biogasanlagen direkt beim Großverbraucher ist denkbar und lässt sich unbürokratischer realisieren.

Biomasse in Österreich:

Weitere technische Lösungen für die Nutzung von Biogas:

Kombination von Biogasanlagen und Power-to-Gas-Technologie:

CO2 in Treibstoffe und in andere in nützliche Produkte verwandeln:

Schon jetzt muss an H3 (Kernfusion) geforscht werden. Dies ist eine langfristig wirksame Investition. Den großen Durchbruch wird die Kernfusion erst dann erleben, wenn Wasserstoff aus dem Bereich Saturn gewonnen werden kann. Das wird allerdings eine Zeit dauern - das Wissen muss aber schon jetzt erworben werden.

Optimierung Energieeinsatz

- Energieeffizienz: Steigerung der Effizienz im Verbrauch und in der Erzeugung bringen die wenigsten Einschränkungen in Bezug auf die Erhaltung des bisher erreichten Wohlstandes.

- Einsparungspotenziale: Es gilt auch unbeachtet gebliebene Energiefresser ausfindig zu machen und entsprechende Einsparungen zu planen.

- Erneuerbare Energie: Das Gegenmittel für den Ersatz fossiler Energie

- Neue Energiespeichertechniken:

Insbesondere Alternativen zu Li-Ion-Technologie

Ökologie & Ökonomie

Schon der Club of Rome hat sich 1972 mit der Studie „Die Grenzen des Wachstums“

grundlegend geirrt. Es wurde das baldige Versiegen der Rohstoffvorräte (speziell Erdöl)

vorausgesagt ohne zu bedenken, dass einfach die Akzeptanz von bis dahin als zu teuer

geltender Fördermethoden (Tiefseebohrungen, Fracking...)

das hochwissenschaftlich präsentierte Modell unterlaufen würde.

grundlegend geirrt. Es wurde das baldige Versiegen der Rohstoffvorräte (speziell Erdöl)

vorausgesagt ohne zu bedenken, dass einfach die Akzeptanz von bis dahin als zu teuer

geltender Fördermethoden (Tiefseebohrungen, Fracking...)

das hochwissenschaftlich präsentierte Modell unterlaufen würde.

Ähnlich ist es heute mit der globalen Wirksamkeit von Maßnahmen

gegen den fortschreitenden Klimawandel.

UN-Klimakonferenz (COP): Fast alle Staaten der Erde haben sich verpflichtet

den menschengemachten Klimawandel deutlich unter 2 Grad Celsius, idealerweise

möglichst auf 1,5 Grad Celsius über vorindustriellem Niveau zu begrenzen.

Konkrete Etappenziele haben sich bloß die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union

im Jahr 2021 (European Green Deal) gesetzt. Obwohl konkrete Strafzahlungen

für Teilbereiche vorgesehen sind, scheint aus heutiger Sicht das

Verfehlen der Klimaziele vorprogrammiert zu sein.

Globaler Zusammenhang

Die stetige Zunahme der Erdbevölkerung bringt es mit sich,

dass Ressourcen (besonders wichtig: Energieressourcen)

immer stärker nachgefragt werden.

In den Industriestaaten befeuern zusätzlich Werbung und

Geldgier den Ressourcenverbrauch.

In ärmeren Ländern ist der Nachholbedarf Treiber des

Energie- und Ressorcenverbrauchs.

Wirksamkeit von Sparmaßnahmen

Die in allen vorigen Kapiteln beschriebenen Maßnahmen

sind nur sehr bedingt wirksam, sie zielen bloß auf die

Begrenzung der zu erwartenden hohen Strafzahlungen.

Werden Ressourcen (z.B. Energie) an einem Ende (z.B. bei den

hochentwickelten Industriestaaten) eingespart,

steigt der Verbrauch am anderen Ende

(bei den Entwicklungs- und Schwellenländern) umso mehr.

Dadurch, dass Einsparungen in den Industrieländern

die Nachfrage senken, sinkt auch der Energiepreis.

Für den globalen Süden wird Energie leistbarer.

Dieser Vorgang hat inzwischen schon einen eigenen Namen:

„Rush to Burn“.

Durch den „Energiehunger“ dieser Länder steigt der Preis bald wieder.

Die EU plant mit 79 Staaten Afrikas, der Karibik und der Pazifikregion (AKP) ein

„rechtlich bindendes, umfassendes, faires, ehrgeiziges, dauerhaftes

und dynamisches“ Abkommen zu schließen.

Das klingt angesichts der vielen positiv besetzten Adjektive gut,

ist aber bloß eine wohlklingende, aber vage Absichtserklärung. Die wirklich

großen Klimasünder sind bei diesen 79 gar nicht dabei.

Noch schlimmer: Bisher geht es nur um Zahlungen der Industrieländer

an die Entwicklungsländer (über die Höhe wird ohne Einigungsperspektive)

bei jeder Klimakonferenz aufs Neue gestritten.

Verbindliche Maßnahmen sind in weiter Ferne.

Konträrer Ansatz - Steuerung von der Angebotsseite

Um die Nutzung der fossilen Energie wirklich zu begrenzen, muss ein

ganz anderer Weg gefunden werden:

Die Energiegewinnung muss eingeschränkt werden.

Die Erdölkonzerne haben es geschafft: Konsequentes Lobbying hat den gewünschten

Effekt gebracht. Beispielsweise die Mär vom „Footprint“ war geradezu genial.

Die Bewohner der (zugegebenermaßen reichen) Industrieländer fühlen sich schuldig an

der sich anbahnenden Klimakatastrophe und sind bereit zu zahlen.

Und sie zahlen tatsächlich: Für steigende Energiepreise, für einschneidende Maßnahmen.

Sie zahlen mit Geld. Sie zahlen mit Inkaufnahme von Einschränkungen.

Sie fühlen sich immer noch (allein-)schuldig. Sie sind auch bereit, an die vom Klimawandel

schwer betroffenen Entwicklungsländer Entschädigungen zu leisten.

Notwendig ist daher ein konträrer Ansatz

Also: Schließung von Bergwerken, Stilllegung von Erdöl- Erdgasquellen.

Die Herausforderung: Internationale Einigung über einen Stufenplan hinsichtlich

zulässiger Energieproduktion und Energieverteilung.

Eine Utopie:

Die nächste UN-Klimakonferenz beschließt eine (klug in der Höhe abgestimmte) Besteuerung

der Erdöl- und Erdgasförderung und des Kohleabbaus an der Quelle.

WICHTIG: Steuerpflichtig wären die Produzenten(länder) und Konzerne.

Zu begünstigen wären die Länder, die unverschuldet durch den Klimawandel benachteiligt sind,

also z.B. Entwicklungsländer deren Uferbereiche vom steigenden Meeresspiegel betroffen sind.

Wirkung nachfrageseitiger Steuerung:

- Die Wirksamkeit der Steuerung des (fossilen) Energieverbrauchs ist vom guten Willen einer unüberschaubaren Menge an Playern abhängig:

Den Gesetzgebern in fast 200 Staaten der Welt, der Akzeptanz der Regelungen durch Betriebe und Konsumenten in allen diesen Ländern.

- Wird in den COP-Staaten beispielsweise der Erdgasverbrauch zurückgefahren, wird

der Preis für Erdgas am restlichen Weltmarkt fallen. Davon profitieren

die Länder, die bei COP nicht dabei sind. Es kann z.B. Indien billiges Gas aus Russland beziehen.

Die

logistischen Probleme (Aufbau von Transportkapazitäten) sind mittelfristig lösbar.

- In Summe werden die Selbstbeschränkungen der sparwilligen Staaten den anderen

auf Dauer Vorteile bringen.

-

Es sind vielschichtigen Probleme zu bedenken:

Die Dekarbonisierung des Individualverkehrs (Ausbau ÖV,

Elektromobilität, Zulassungsverbot für Verbrenner)

bewirkt Exporte von (alten) Verbrenner-Kraftfahrzeugen

in Entwicklungsländer, die dort mit günstigeren Treibstoffen

betrieben werden.

Es ist zu untersuchen, ob bzw. wie

sich das günstige Angebot auf bestimmte Ölfördermethoden

(z.B. Fracking, bestimmte Offshore-Bohrungen) auswirkt.

Welche Strategien sind von der OPEC zu erwarten?

- Trotz aller Sparbemühungen wird weltweit an der Exploration

neuer Öl- und Erdgasvorkommen gearbeitet.

Ohne Mitwirkung der Energieproduzenten

wird der Klimawandel nicht wirklich aufzuhalten sein.

Wirkung angebotsseitiger Steuerung:

Die Vorteile

- Fossile Energie, die nicht gefördert wird, kann nicht zu Emissionen beitragen.

- Es gibt eine begrenzte Anzahl von Playern (Staaten, Konzerne):

Leichtere Kontrollierbarkeit (Exportstatistik, Prüfung der Aktivitäten vor Ort).

- Die fossile Restenergie (Stufenplan) wird allgemein teuer, der

Umstieg auf andere (erneuerbare) Energieformen wird dadurch automatisiert.

- Mit den Zahlungen der Konzerne und der Produzentenländer für die Inverkehrbringung von Kohle, Öl und Gas

wird ein globaler Fonds zur Finanzierung der Folgeschäden des Klimawandels

gespeist (Globaler Folgeschädenfonds).

- Damit werden die wirklichen Verursacher und Gewinner in die

Verantwortung gezogen.

- Auf den ohnehin wirkungslosen Emissionshandel kann verzichtet werden.

- Anstelle des Emissionshandels treten Direktinvestitionen

(finanziert aus dem globalen Folgeschädenfonds) in

Entwicklungs- und Schwellenländern.

- Die Leistungen des Folgeschädenfonds erfolgen nur in Form von streng kontrollierten Direktinvestitionen -

keine Barzuwendungen wegen Versickerungsgefahr im Korruptionssumpf .

- Es führt kein Weg daran vorbei, ergänzend zu den verbrauchsseitigen

Selbstbeschränkungen auch das Angebot an fossiler Energie (ähnlich bei Rohstoffen) massiv

einzuschränken. Im Idealfall wird die Energieproduktion in dem Maß reduziert, in dem

Sparmaßnahmen wirksam werden.

Die Nachteile

- Voraussetzung: Eine Besteuerung wird allgemein akzeptiert

oder juristisch durchgesetzt.

- Alle bisherigen Verhandlungsergebnisse (COP) wären obsolet.

- Die Energielieferanten (Staaten/Konzerne) werden zumindest eine

Abgeltung der Einnahmenausfälle erwarten. Manche,

(gerade die wichtigen Player wie Russland, China...) werden

gar nicht auf die Nutzung der Rohstoffressourcen und der fossilen

Energie verzichten wollen.

- Eine vollständige Abgeltung aller (künftigen) Einnamenausfälle wird

wohl nicht finanzierbar sein.

- Eine zusätzliche Stützung der Entwicklungsländer

(wird derzeit schon verhandelt/gefordert) ist trotzdem notwendig.

- Die Preise für Restenergie können weltweit die Inflation anheizen,

wenn der Stufenplan (Freigabe von Energielieferungen) nicht klug abgestimmt ist.

- Länder, die sich nicht beteiligen wollen (wie Russland und China), müssten

sanktioniert werden. Sanktionen bewirken zweifelsohne schwere

Kollateralschäden.

Warum sind die produktionsseitigen Maßnahmen genau so wichtig

wie die angebotsseitigen Maßnahmen?

Generell gilt aber:

- Energie und Rohstoffe finden sich überproportional in autokratisch regierten Ländern -

eine Mitwirkung - bei Maßnahmen welcher Art auch immer - ist kaum zu erwarten.

- Es ist zu befürchten, dass sich Klimaleugnerländer in eine eigene Liga zurückziehen.

- Diese Länder würden durch Sondersteuern CO2-Bepreisung oder Importverbote

in Industrieländern nur profitieren.

In den COP-Staaten würden die Preise für Energie oder seltene Erden markant ansteigen, während die

Verweigerer günstige Preise lukrieren könnten.

- Trotz rigoroser Sparmaßnahmen in den Industrieländern werden weitere Erschließungen

von fossilen Energieträgern geplant. Ziel muss es sein, die Förderung aller

fossilen Energie zu verhindern. Eine Möglichkeit: Eine ganz neue beispiellose

internationale Besteuerung der Inverkehrbringung von Kohle, Öl und Gas

zwecks Speisung eines globalen Fonds zur Finanzierung der Folgeschäden des Klimawandels.

Damit würden die wirklichen Verursacher in die Verantwortung gezogen.

Die Höhe der Besteuerung soll fossile Energie jedenfalls teurer machen, als erneuerbare Energie.

Ein Schritt zu der oben erwähnten Utopie.

- Durch eine Produzentenbesteuerung wären beispielsweise die OPEC-Länder daran interessiert,

die Erdöl- bzw. Erdgasproduktion zurückzufahren und mehr Wasserstoff zu produzieren.

Off-Shore-Projekte z.B. an der afrikanischen Küste wären unrentabel - Gewinne könnten auch hier

durch Nutzung der Sonnenenergie lukriert werden.

Die Bewohner der (zugegebenermaßen reichen) Industrieländer fühlen sich schuldig an der sich anbahnenden Klimakatastrophe und sind bereit zu zahlen.

Und sie zahlen tatsächlich: Für steigende Energiepreise, für einschneidende Maßnahmen. Sie zahlen mit Geld. Sie zahlen mit Inkaufnahme von Einschränkungen.

Sie fühlen sich immer noch (allein-)schuldig. Sie sind auch bereit, an die vom Klimawandel schwer betroffenen Entwicklungsländer Entschädigungen zu leisten.

- Die Wirksamkeit der Steuerung des (fossilen) Energieverbrauchs ist vom guten Willen einer unüberschaubaren Menge an Playern abhängig: Den Gesetzgebern in fast 200 Staaten der Welt, der Akzeptanz der Regelungen durch Betriebe und Konsumenten in allen diesen Ländern.

- Wird in den COP-Staaten beispielsweise der Erdgasverbrauch zurückgefahren, wird der Preis für Erdgas am restlichen Weltmarkt fallen. Davon profitieren die Länder, die bei COP nicht dabei sind. Es kann z.B. Indien billiges Gas aus Russland beziehen. Die logistischen Probleme (Aufbau von Transportkapazitäten) sind mittelfristig lösbar.

- In Summe werden die Selbstbeschränkungen der sparwilligen Staaten den anderen auf Dauer Vorteile bringen.

-

Es sind vielschichtigen Probleme zu bedenken:

Die Dekarbonisierung des Individualverkehrs (Ausbau ÖV,

Elektromobilität, Zulassungsverbot für Verbrenner)

bewirkt Exporte von (alten) Verbrenner-Kraftfahrzeugen

in Entwicklungsländer, die dort mit günstigeren Treibstoffen

betrieben werden.

Es ist zu untersuchen, ob bzw. wie sich das günstige Angebot auf bestimmte Ölfördermethoden (z.B. Fracking, bestimmte Offshore-Bohrungen) auswirkt.

Welche Strategien sind von der OPEC zu erwarten? - Trotz aller Sparbemühungen wird weltweit an der Exploration neuer Öl- und Erdgasvorkommen gearbeitet. Ohne Mitwirkung der Energieproduzenten wird der Klimawandel nicht wirklich aufzuhalten sein.

Die Vorteile

- Fossile Energie, die nicht gefördert wird, kann nicht zu Emissionen beitragen.

- Es gibt eine begrenzte Anzahl von Playern (Staaten, Konzerne): Leichtere Kontrollierbarkeit (Exportstatistik, Prüfung der Aktivitäten vor Ort).

- Die fossile Restenergie (Stufenplan) wird allgemein teuer, der Umstieg auf andere (erneuerbare) Energieformen wird dadurch automatisiert.

- Mit den Zahlungen der Konzerne und der Produzentenländer für die Inverkehrbringung von Kohle, Öl und Gas wird ein globaler Fonds zur Finanzierung der Folgeschäden des Klimawandels gespeist (Globaler Folgeschädenfonds).

- Damit werden die wirklichen Verursacher und Gewinner in die Verantwortung gezogen.

- Auf den ohnehin wirkungslosen Emissionshandel kann verzichtet werden.

- Anstelle des Emissionshandels treten Direktinvestitionen (finanziert aus dem globalen Folgeschädenfonds) in Entwicklungs- und Schwellenländern.

- Die Leistungen des Folgeschädenfonds erfolgen nur in Form von streng kontrollierten Direktinvestitionen -

keine Barzuwendungen wegen Versickerungsgefahr im Korruptionssumpf .

- Es führt kein Weg daran vorbei, ergänzend zu den verbrauchsseitigen Selbstbeschränkungen auch das Angebot an fossiler Energie (ähnlich bei Rohstoffen) massiv einzuschränken. Im Idealfall wird die Energieproduktion in dem Maß reduziert, in dem Sparmaßnahmen wirksam werden.

- Voraussetzung: Eine Besteuerung wird allgemein akzeptiert

oder juristisch durchgesetzt.

- Alle bisherigen Verhandlungsergebnisse (COP) wären obsolet.

- Die Energielieferanten (Staaten/Konzerne) werden zumindest eine Abgeltung der Einnahmenausfälle erwarten. Manche, (gerade die wichtigen Player wie Russland, China...) werden gar nicht auf die Nutzung der Rohstoffressourcen und der fossilen Energie verzichten wollen.

- Eine vollständige Abgeltung aller (künftigen) Einnamenausfälle wird wohl nicht finanzierbar sein.

- Eine zusätzliche Stützung der Entwicklungsländer (wird derzeit schon verhandelt/gefordert) ist trotzdem notwendig.

- Die Preise für Restenergie können weltweit die Inflation anheizen, wenn der Stufenplan (Freigabe von Energielieferungen) nicht klug abgestimmt ist.

- Länder, die sich nicht beteiligen wollen (wie Russland und China), müssten sanktioniert werden. Sanktionen bewirken zweifelsohne schwere Kollateralschäden.

Konservativer Ansatz - Steuerung von der Nachfrageseite

Es zeigt sich, dass nachfrageseitige Steuerungsmaßnahmen nicht wirklich wirksam sind. Durchaus löbliche Absichtserklärungen werden nur zögerlich umgesetzt.Vor allem versuchen sowohl Produzenten als auch Konsumenten Zeit zu gewinnen und verkennen die Dynamik der Wirtschaftsentwicklung.

Die Herausforderung liegt beim Bevölkerungswachstum und beim angestrebten Wirtschaftswachstum (2% Wachstum um Vollbeschäftigung zu erhalten).

Siehe dazu:

Selbstbeschränkung funktioniert einfach nicht, so lange alle nur bestrebt sind, für sich ein besonders großes Stück vom Kuchen zu sichern.

Wir sehen jetzt erstmals Effekte im Bereich der Industrie,

die erstmals wirklich entscheidende Einsparungen bei fossiler

Energie umzusetzen bereit ist.

Angesichts der Gefahr gänzlich von der Gasversorgung abgeschnitten zu werden,

nimmt man erstmals auch nicht rentierliche Investitionen vor.

Bei allen vom russischen Gas nicht abhängigen Betrieben ist der Verzicht auf fossile Energie zweitrangig. Dazu kommen noch

- rechtliche Hindernisse (z.B. Gasthermen in Gründerzeitvierteln)

- Bequemlichkeit (zB. Indivdualverkehr)

Beispiel: Rechtliche Hindernisse

Wenn Hausbesitzer nicht ident mit Energiekonsumenten sind, wie z.B. in Gründerzeitbauten, lässt sich ein Umbau der Heizung nur sehr sehr schwer realisieren. Mehr dazu:Eine Teillösung: „Mietpreisbremse“ für Heizungsumbau, wenn sie auch auf Wärmedämmung ausgelegt ist. Notwendig ist sie allemal.

So funktioniert die „Mietpreisbremse“:

Beispiel: Bequemlichkeit (Indivdualverkehr)

Der Verkehr ist ein wirklich großer Emmitent von Treibhausgasen. Die bisher gesetzten und auch die künftig geplanten Maßnahmen sind mehr als dürftig.Beim privat genutzten Pkw spielt die Bequemnlichnkeit eine große Rolle

Die Besteuerung von Benzin und Diesel bringt lediglich einen rechnerischen Vorteil bei der Klimabilanz, die für Strafzahlungen herangezogen wird. Haben früher Urlauber, die zwischen Italien und Österreich unterwegs waren, in Österreich billigen Sprit getankt, so ändert sich das, wenn Treibstoffe in Österreich teurer sind. Da die Verkehrsemissonen an der verkauften Spritmenge abgelesen werden, wirkt eine Verminderung des Treibstoffabsatzes direkt auf die Höhe der Strafzahlungen. Eine Erhöhung der Mineralölsteuer hätte den gleichen Effekt.

Man darf nicht hoffen, dass mit einer Verteuerung von Benzin und Diesel ein signifikanter Wechsel zur Elektromobilität erfolgt. Kfz-Besitz ist für viele immer noch ein Statussymbol.

Für andere Bevölkerungskreise sind Lademöglichkeiten und Reichweite der Fahrzeuge entscheidende Faktoren, nicht der Benzinpreis.

Selbst ein Ende der Pkw-Zulassungen von fossil betriebenen Fahrzeugtypen ändert nicht allzu viel an der globalen Klimabilanz. Es wird eine Konjunktur der Reparaturbetriebe und einen Export von Altwägen nach Afrika und Südamerika geben.

Das Hauptproblem liegt darin, dass beim privaten Personenverkehr die Einsparungen bei einer großen Anzahl von Verkehrsteilnehmern greifen müssen. Es erfordert daher ein Maßnahmenbündel:

- Forcierung Home-Office um Berufsverkehr einzudämmen.

- Räumlich und zeitlich begrenzte Fahrverbote in Bereichen mit guter Versorgungsdichte öffentlicher Verkehrsmittel.

- Autofreier Tag, wie in den 70ern.

- Drastische Geschwindigkeitsbegrenzungen.

- Ausbezahlung von Klimaboni nur in Form von Öffi-Gutscheinen. Keinesfalls steuerliche Absetzbarkeit.

- Öffi-Gutscheine werden auch an Klimaticket-Inhaber ausgegeben. Die Weitergabe in der Verwandtschaft und im Bekanntenkreis fördert zusätzlich den Umstieg zum ÖV. Die Gutscheine sollen auch für Auslandsurlaube verwendet werden können (Kartenkauf bei ÖBB)

- Förderung autofreier Haushalte (mindestens 3 Jahre): Ausflugsgutscheine, Sportgutscheine, Kulturgutscheine - betriebliche Teilfinanzierung .

- Alternativangebote für Nicht-Autobesitzer: Problemlose Inanspruchnahme von Mietwägen (Details siehe nächster Punkt).

Stichwort: „Bequem leben ohne Auto“

Beispiel: Forschungsoffensive Photovoltaik

Es ist unabdingbar Technologiealternativen zu finden. Das können andere erneuerbare Energiequellen sein oder auch neue Methoden der Energiegewinnung /-speicherung.Mit Dünnschicht-Solarmodulen könnte beispielsweise die Vorherrschaft Chinas bei Photovoltaik gebrochen und die Handlungsfähigkeit zurückgewonnen werden. Solarpanele könnten entsprechend dem Bedarf erzeugt und gleichzeitig die Rohstoffabhängigkeit reduziert werden.

Andere Beispiele:

Sinnvolle Alternativen

- Steigerung der Effizienz bei der Herstellung von E-Fuels

- Förderung Leihwagen auf Elektrobasis Es könnte damit generell die Anzahl der privaten Kfz reduziert werden. Damit ergibt sich eine wirklich signifikante Schonung mannigfaltiger Ressourcen.

- Entwicklung kleiner leistungsfähiger Akkumulatoren (Größe einer Aktentasche), die zu Hause aufgeladen werden und sowohl im Fahrzeug eingesetzt, als auch in Spitzenzeiten im Haushalt verwendet werden können.

Diese Seite wird noch bearbeitet

PLANUNG | SCIFI

PLANUNG | SCIFI

Diese Website wurde nach bestem Wissen zusammengestellt,

dennoch erfolgt die Benutzung auf eigenes Risiko des Benutzers.

Verlinkte Seiten werden nicht überwacht.

Diese Website wurde nach bestem Wissen zusammengestellt,

dennoch erfolgt die Benutzung auf eigenes Risiko des Benutzers.

Verlinkte Seiten werden nicht überwacht.

Der Lesbarkeit willen sind die Seiten nicht gegendert. Gendern hilft den Frauen nichts - gleicher Lohn wäre sinnvoller.

Wünsche, Anregungen, Kritiken oder einfach Kommentare an

DER NACHDENKER